- 投稿日:2025年07月24日

- 最終更新日:2025年07月26日

【遺言書完全ガイドvol.1】遺言書とは?遺書との違いと現代における必要性|アルファの相続

相続は誰しもが直面する可能性がある人生の重要な局面です。

しかし、人生の中で相続について考えることはほとんどなく、何をすればいいかわからない方が多いのではないでしょうか。

今回、そのような方々に向けて相続の中でも重要である「遺言書」について取り上げ、複数回に渡って説明します。

遺言書は多くの方が名前は知っているかと思いますが、「本当に必要なの?」「遺書とは何が違うの?」といった疑問をお寄せいただきます。

しかし、近年、高齢化社会の進展や家族構成の多様化により、遺言書の重要性が高まっています。特に、戦後の民法改正により相続の仕組みが大きく変わったことで、現代では遺言書が家族の平和を守る重要な役割を果たすようになりました。

この記事では、遺言書の基本的な知識から現代における必要性まで、相続の専門家の視点からわかりやすく解説いたします。大切な家族のために「想い」を形に残すための第一歩として、ぜひご参考ください。

目次

遺言書と遺書の違いを正しく理解しよう

多くの方が混同されがちな「遺言書(ゆいごんしょ)」と「遺書(いしょ)」。この2つには、実は根本的な違いがあります。

遺言書は、民法で定められた厳格な要件を満たして作成される法的文書です。財産の分割方法を法的に拘束する力を持ち、相続手続きにおいて銀行や法務局での正式な手続きに使用することができます。日付、署名、押印など法定要件を満たす必要があり、誰に何を相続させるかを明確に指定することが主な目的となります。

一方、遺書は個人的な想いや気持ちを綴った手紙のような性質を持ちます。家族への感謝や想いを伝えることが主目的で、特定の書式や要件はなく自由な形式で書くことができます。しかし、法的効力はないため、相続手続きには使用することができません。精神的価値として家族の心の支えとなる大切な文書ではありますが、財産の承継には直接関与しません。

つまり、遺言書は「法的な効力を持つ財産承継の指示書」であり、遺書は「家族への最後のメッセージ」という位置づけになります。財産の分割について確実に希望を実現したい場合は、必ず法的要件を満たした遺言書の作成が必要です。手紙や遺書では、どれほど詳細に財産の分け方を書いても、法律上の効果はありません。

現代の相続における遺言書の必要性が高まっている理由

「昔は遺言書なんて必要なかった」という声をよく耳にしますが、これには歴史的な背景があります。現代と戦前では、相続に関する法律そのものが大きく変わっているのです。

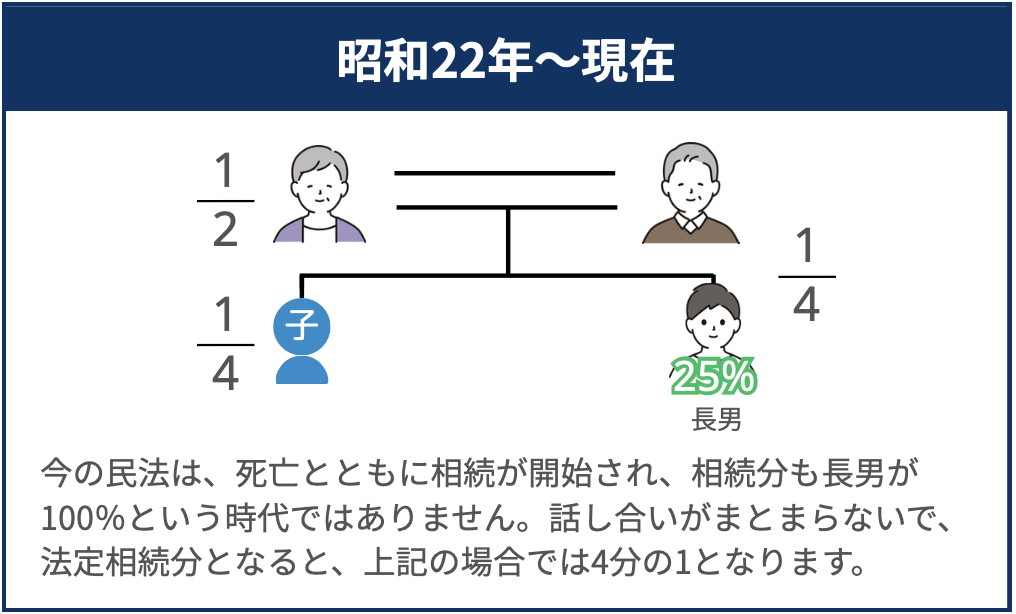

戦前の旧民法時代(明治~昭和22年)では「家督相続制度」が採用されていました。指名された長男が財産の100%を承継し、「家」を継ぐ長男が兄弟の面倒を見る仕組みが確立されていました。この制度は単純明快で、相続で悩むケースが少なく、社会全体で同じ相続観を共有していたため、長男が全てを受け継ぎ家族の面倒を見ることが当然とされていました。

しかし、戦後の民法改正により、相続の仕組みが根本的に変わりました。法定相続分の導入により、配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつといった明確な分割基準が設けられ、長男も次男も同等の相続権を持つ平等相続の原則が確立されました。相続人全員で遺産分割を協議する仕組みとなり、複雑化する家族関係への対応が求められるようになったのです。

現代の相続には、再婚による複雑な相続関係、少子化による相続人の減少、高齢化による認知症リスクの増大といった家族構成の多様化があります。また、不動産中心の財産構成や分割が困難な資産の増加、金融商品の多様化により財産形態も大きく変化しています。さらに、家族に対する考え方の違い、老後の面倒を見る責任の所在、財産に対する価値観の相違など、価値観の多様化も進んでいます。

これらの要因により、「誰に何を相続させるのか」を事前に決めておくことが、現代においては極めて重要になっています。現在では、誰に何を相続させるのか、事前に関わり合いや家族における役割に応じて決めてあげることが大事になってきました。法律に基づいた遺言書によって、家族の幸せにつながる適切な財産承継を実現することができるのです。

遺言書の基本的な種類と特徴

| 遺言の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 自筆証書遺言 (自己保管) | ・最も手間がかからない。 ・いつでも内容の更新ができる。 ・目録はパソコンやコピーも利用可。 | ・改ざんされたり、偽造の恐れがある。 ・本当に本人の作成か疑いが残る。 ・検認手続きを経ないと効力なし。 |

| 自筆証書遺言 (法務局保管) | ・法務局に遺言書を提出することで保管してもらえる。 ・検認手続きが不要になった。 | ・法務局に本人が遺言書を提出する必要がある。 ・様式や添付方式に注意が必要。 ・専門家のチェックが入らない。 |

| 公正証書遺言 | ・専門家のチェックを受けるので間違いのない遺言ができる。 ・本人の意思確認が確実。 ・相続開始後、すぐに使える。 | ・公証人や証人の費用がかかる。 ・内容を更新する時にも費用がかかる。 |

遺言書には、大きく分けて3つの作成方式があります。それぞれに特徴があるため、自分の状況に最適な方式を選択することが重要です。

自筆証書遺言の自己保管方式は、最も手軽に作成できる方式です。全文を自筆で記載し(目録部分はパソコンも利用可能)、日付、署名、押印を行います。費用がほとんどかからず、いつでも内容の変更が可能です。ただし、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあり、紛失や改ざんの恐れがあります。また、相続時には家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

2020年に開始された法務局保管制度は、法務局が遺言書を安全に保管してくれる新しい制度です。検認手続きが不要で、相続人への通知サービスもあり、保管手数料は3,900円となっています。しかし、本人が法務局に出向く必要があり、様式や記載方法に細かな規定があります。また、内容についての専門的チェックは受けられません。

公正証書遺言は、最も確実で安心な方式です。公証人が作成に関与するため法的に確実で、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配がありません。相続開始後すぐに活用でき、専門家によるアドバイスを受けながら作成することができます。公証人手数料や専門家報酬が必要で、証人2名の立ち会いが必要となり、内容変更時にも費用が発生しますが、確実性と安全性を重視する観点から、専門家としては公正証書遺言をお勧めしています。

関連記事:公正証書を事前に準備して円満相続を実現できた事例

参考:法務局保管制度とは?

60歳を過ぎたら考えたい遺言書作成のタイミング

「遺言書はいつ作ればいいの?」というご質問をよくいただきます。法律上は15歳から作成可能ですが、実際の作成時期としては60歳を一つの目安にすることをお勧めしています。

60歳という年齢は、多くの方にとって重要な節目となります。定年退職を意識し始める時期であり、子どもたちが独立して家族構成が安定し、自分の財産状況がある程度固まってくる時期でもあります。また、健康で判断力がしっかりしている年齢でもあるため、冷静に将来のことを考えることができます。

ただし、家族状況によってはより早期の作成をお勧めする場合もあります。再婚されている方、お子様がいらっしゃらないご夫婦、事業を営まれている方などは、年齢に関わらず早めの検討が重要です。

遺言書は一度作成した後も、状況の変化に応じて何度でも書き直すことができます。まずは「60歳を超えて一息ついたら、遺言書のことを考えてみる」という気持ちで、検討を始めていただければと思います。

安心の遺言書作成はアルファ行政書士事務所にお任せください

遺言書は単なる「お金持ちの特別な文書」ではありません。現代の相続制度において、大切な家族が困らないようにするための重要な準備です。

アルファ行政書士事務所は、相続・終活の専門家として、これまで1,500件以上の相続案件を手掛けてきました。遺言書作成だけでなく、不動産の活用・売却、保険を使った資産運用まで、相続に関するあらゆる悩みをワンストップで解決します。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を提案します。

次回は、それぞれの遺言書作成方式について、より詳しいメリット・デメリットを比較検討いたします。あなたの状況に最適な方式を見つけるためのガイドとして、ぜひご活用ください。

初回相談は無料で承っております。遺言書作成についてのご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家が、あなたの状況に応じた最適なアドバイスをご提供いたします。

「いきなり専門家に相談するのは少し緊張する…」という方は、まずは次の【遺言書完全ガイドvol.2】で、ご自身にどの遺言書の形式が合っているかセルフチェックしてみてはいかがでしょうか。